Écrit par Serge Depaquit

L’analyse des positions institutionnelles de la droite et de la gauche, de leur poids électoral respectif et de la montée des abstentions, à l’occasion des élections locales de mars 2008, invite à un repositionnement de l’offre politique à gauche. Depuis les années 80, la réflexion politique s’est appuyée sur la conviction que les classes moyennes constituent l’essentiel de la société, et que les élections se jouent donc au centre. En conséquence, ni les aspirations des couches populaires, ni même les attentes des classes moyennes en proie à la dégradation économique et sociale n’ont été entendues. Pour sortir de cette impasse, il conviendrait que la gauche, au niveau local, dégage des opportunités porteuses de changement, en s’appuyant davantage sur la société civile et sa capacité à renouveler les contenus du débat politique.

Ce texte est extrait de la Revue Territoires, mai 2008, p. 8-10, que l’Institut Polanyi France remercie de l’autoriser à mettre ici en ligne.

Dégager une réflexion politique à partir des élections de mars 2008 impose une double évaluation : l’une en termes de positions institutionnelles acquises ou perdues, l’autre en regard de l’évolution des poids respectifs au sein de l’électorat. Un décalage important existe entre ces deux analyses, dû aux effets du scrutin semi proportionnel à deux tours.

L’évolution des positions institutionnelles

Sur 290 communes de plus de 30 000 habitants, le bilan municipal s’établit comme indiqué dans le tableau ci-dessous (Le Monde du 18 mars 2008).

Il s’agit donc d’une nette victoire de la gauche sur une droite en difficulté. Le résultat des élections cantonales confirme d’ailleurs cette tendance, avec un gain de huit conseils généraux pour la gauche. Il faut de même noter l’importance d’un effet « rattrapage » : la gauche avait perdu une quarantaine de villes importantes et moyennes en 2001, celles-ci sont largement représentées dans les gains actuels, mais le fait d’avoir conservé Paris et Lyon tout en gagnant Toulouse pèse fortement dans l’appréciation du résultat global de ces municipales. C’est une nouvelle donne qui s’affirme au plan local : l’hégémonie de la gauche, et plus précisément du PS, sur l’ensemble des institutions locales, régions, départements, municipalités. Ce nouveau contexte institutionnel – le local à la gauche, le national à la droite – va évidemment peser sur la mise en œuvre de l’action publique et, à partir de là, sur le climat politique de la période qui nous sépare de la prochaine élection présidentielle. Les pouvoirs locaux ne sauraient pour autant s’ériger en contre-pouvoirs, ils n’en ont ni les compétences, ni les instruments juridiques. Pour la gauche, la question des choix devient politiquement symbolique : ouvrir, dans l’action, de nouvelles opportunités ; ou se contenter de gérer au plus court en attendant les prochaines échéances électorales.

L’évolution de l’électorat

Au premier tour du scrutin municipal, la répartition des voix dans les communes de plus de 3500 habitants est notée dans le tableau 2 ci-dessous.

Les seuls chiffres réellement significatifs de ce tableau sont ceux de la gauche et de la droite regroupées dans chaque cas, les autres formations n’étant présentes que dans une minorité de circonscriptions. Le fait marquant et politiquement intéressant qui ressort de ces données est l’étroitesse de la différence des votes en faveur des deux grands blocs. La gauche ne surpasse finalement la droite que de 3% sur l’ensemble des communes de plus de 3500 habitants. L’explication de cette différence réside dans les effets du mode de scrutin, en liaison avec les profondes divisions de la droite, notamment dans les grandes villes et, plus marginalement, avec certains reports de voix au second tour (par exemple des électeurs Modem sur la gauche, etc.).

La droite est donc en difficulté et ses divisions, y compris sur le terrain de l’affrontement électoral, en témoignent, mais elle n’est pas aussi amoindrie dans l’électorat que ses pertes institutionnelles semblent l’indiquer.

Ce constat est évidemment décisif pour l’avenir, d’autant que le vote de gauche est pour une part importante plus motivé par l’expression d’un refus que par l’adhésion à une politique (les études ont montré que le vote « anti-Sarko » a pesé très lourd dans l’électorat de Ségolène Royal). Autrement dit, « le combat continue » (ah !, Mai 68 et sa sacralisation de la quarantaine…).

La montée des abstentions

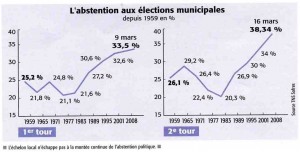

Force est de constater que la crise du rapport des citoyens à la représentation politique n’est pas derrière nous. Beaucoup avaient cru que l’élection présidentielle annonçait la fin de cette prise de distance citoyenne. C’était ne pas comprendre que l’élection présidentielle de 2007 avait une logique particulière (que l’on n’analysera pas ici) difficilement généralisable. Lors du récent scrutin municipal, pour l’ensemble des communes, l’abstention s’est montée à 33,5%, en progrès d’un point sur 2001. Cependant, l’échelle des communes est très diverse : environ 10000 communes comptent moins de 200 habitants et 22000 moins de 500. Si l’on prend en compte les communes de plus de 3500 habitants, là où le vote est plus directement politique, on constate que l’abstention s’est montée à 38,9%, en progrès là aussi d’un point sur 2001. Autrement dit, l’argument de la proximité ne tient pas, et la crise du système représentatif est bien réelle, y compris au plan municipal. Cette perte de substance du rapport électoral est évidemment beaucoup plus marquée dans les quartiers populaires où les villes concernées connaissent des taux d’abstention extrêmement élevés, souvent entre 50 et 60%. Dans ces communes, certains maires ne sont choisis que par à peine plus d’un habitant sur dix : que reste-t-il alors du principe de la représentation politique ? Cette crise du système représentatif s’est en fait développée sur les vingt-cinq dernières années pour aboutir à un doublement des taux d’abstention.

En témoigne l’élection législative qui a suivi la présidentielle de 2007 avec plus de 40% d’abstention (+5% sur l’élection de 2002). Il y a donc bien quelque chose à changer en profondeur dans l’idée que l’on se fait de la mise en pratique du principe de souveraineté populaire.

La place des villes-centres

L’un des caractéristiques du scrutin tient à l’évolution électorale des villes-centres. Anciennement fief de la droite, Paris en fut le meilleur exemple : ces villes ont connu une mutation électorale qui s’est opérée au profit de la gauche. Lors du récent scrutin, ses gains sont en général plus marqués lorsque les villes dépassent les 50000 habitants. Un bilan des villes de plus de 100000 habitants est à cet égard très significatif : alors qu’un 2001 le rapport des villes détenues par la droite était de 21 contre 16 à la gauche, celui-ci s’est trouvé nettement inversé en 2008 avec 25 villes détenues par la gauche contre seulement 12 à la droite. Il conviendrait d’ajouter à ce bilan le fait que, dans les deux plus grandes villes, Paris et Lyon, les maires socialistes ont été réélus avec des scores de confirmation très élargis. Comment comprendre ces retournements de situation dans les principales villes du pays ? Certains évoquent la « boboïsation » des villes-centres, mais ce concept médiatique mal défini réduit à des apparences culturelles un phénomène beaucoup plus profond, très caractéristique de l’évolution des sociétés industrialisées.

L’analyse sociologique de ces mutations a été dominée depuis deux ou trois décennies par l’hypothèse de la « moyennisation » progressive du corps social. Autrement dit, ce que l’on désignait comme les classes moyennes aurait envahi la plus grande part du spectre social, jusqu’à en constituer près des deux tiers, un peu moins d’un dixième étant occupé par les couches supérieures, les classes populaires étant réduites à environ 20% de cet éventail. La base objective d’une telle analyse résidait dans les effets économiques et sociologiques du boom des Trente glorieuses (1945-1974, environ 4% de croissance annuelle du PIB). Le sociologue Henri Mendras fut le principal théoricien de cette « seconde révolution française »[1] et l’allemand Peter Glotz (alors secrétaire du PSD) rédigea une analyse de cette « société des deux tiers ». Les conséquences politiques d’un telle interprétation de l’évolution des sociétés modernes furent considérables, notamment au sein de la social-démocratie en ce qui concerne l’analyse électorale. Dans le cours des années 80, nombre de politologues et de responsables politiques ont à partir de là formulé une hypothèse : puisque les classes moyennes constituent l’essentiel du corps social, et qu’elles sont relativement unifiées dans leurs aspirations, c’est sur elles qu’il convient d’axer la réflexion politique, d’où la conviction que c’est au centre que se joue une élection ! La conséquence inévitable d’un choix aussi décisif fut l’existence d’un déficit grandissant de la prise en compte des aspirations des couches populaires, victimes des effets de la crise sociale. La réduction en 2002 de l’assise électorale de Lionel Jospin découle, pour une large part, de cet enfermement dans une stratégie politique déjà obsolète.

Ces analyses, qui pouvaient trouver quelques bases dans la société des Trente glorieuses, n’ont plus aucune pertinence aujourd’hui si l’on réfléchit aux mutations qui ont succédé à la fin de cette période. On doit d’abord constater que les couches populaires, si on ne les réduit pas au simple concept de classe ouvrière, occupent un espace social bien plus large que ces 20%. Enfin, et c’est une évolution sociologique aux conséquences politiques importantes, les classes moyennes sont aujourd’hui disloquées suite aux effets de la crise socio-économique[2]. C’est en effet un déficit d’avenir qui structure aujourd’hui l’imaginaire social de ces couches moyennes, alors qu’elles étaient anciennement associées aux idées de progrès et d’émancipation. La partie la plus massive en nombre de ces couches sociales n’est certes pas « prolétarisée », mais n’a plus accès aux dynamiques de l’ascenseur social (on peut même parler pour beaucoup de « descenseur » social), seule une partie supérieure mais minoritaire conserve encore une possibilité d’accès aux strates les plus élevées de la hiérarchie sociale. Les conséquences sociales, culturelles et politiques de cette nouvelle donne sont aujourd’hui évidentes. La gauche s’impose plus que jamais dans les grandes villes, mais voit se creuser dans le même temps la prise de distance de l’électorat populaire avec le système de la représentation politique, ce qui, sur la durée, ne peut que pénaliser la gauche.

Et la société civile ?

Plus que de continuer à construire des stratégies électorales héritées de schémas dépassés, il faudra bien un jour repenser la réalité de la société telle qu’elle a évolué, et en tirer des indications susceptibles de renouveler les contenus du débat politique. On ne pourra pas continuer longtemps et faire comme si le jeu électoral pouvait perdurer en se contentant d’ignorer l’insatisfaction à l’égard de l’offre politique de ceux qui auraient le plus besoin d’une véritable perspective de changement social. La gauche, plus que la droite, a certainement tout à y perdre. La société, dans une indépendance affirmée et reconnue, peut en cette affaire jouer un rôle essentiel. Elle a, dans le respect de ses spécificités, quelque chose à dire sur la politique prise dans le sens profond du terme, ses contenus, ses pratiques, ses rapports avec les formes diverses de l’autonomie citoyenne. Des espaces civiques existent, ou sont à initier, dans la diversité des situations et des aspirations. La nouvelle donne institutionnelle locale devrait permettre de dégager quelques opportunités porteuses de changement. Last but not least : au lendemain des élections, 91,5% des maires sont des hommes. Autrement dit, tout change, mais pour rester comme avant.

Serge Depaquit, Vice Président de l’Adels (www.adels.org).

[1] La seconde révolution française, Henri Mendras, Gallimard, 1988.

[2] Voir Les classes moyennes à la dérive, Louis Chauvel, Le Seuil, 2006. Une étude de deux chercheurs de l’Institut pour la recherche en économie de Berlin (DIW) va dans le même sens en ce qui concerne l’évolution de la place des classes moyennes. Le « milieu » a été longtemps au centre des préoccupations des partis politiques allemands mais, aujourd’hui, son importance décroît, même en nombre. Ainsi, en 2000, ce « milieu » représentait encore plus de 62% de la population allemande, en 2006 il était réduit à 54% (base ; ceux qui gagnent entre 70% et 150% du revenu médian).